我多次去过太湖岸边的石公山,而且还在山脚下住过好几天。不过,要穿越时光隧道三十年前的春天。那年,去一次洞庭西山镇(现改名为金庭镇)的石公山,彷佛比乘火车去北京还难。初春时节,我和读初中的女儿军红天刚蒙蒙亮就起了床,头顶启明星匆匆赶往苏州万年桥下的码头,买票上船,坐在既狭窄又破旧的小木船里,摇呀摇,摇了大半天才摇到镇的渡口,上了岸还要步行一个多钟头,才能远远望见一座山,依稀看到山上还有两个断山亭,那就是虽不出名、而当地人却为之自傲的石公山了。那时候,还没有“农家乐”这个名词儿,更没听说过有什么“农民客栈”,因为那个年代的石公山由浩瀚的三万六千顷太湖水隔断,由此隔断了人们的陆地往来,也隔断了山村与社会交融。如果说它是座孤山,也并不为过。但石公山确实是一处踏破铁鞋也难觅的世外桃源,名不虚传的人间天堂。

所幸,我女儿的同学就住在石公山下,我们就有了栖身之所。更所幸,我认识当地的一位笔杆子(后来是当地报纸的记者),他无疑是我最好的导游。还所幸,临行前我有备而来,携带了地图和文史资料,这是我无声的游伴。其实,所谓的石公山,山不高又不陡,充其量是一座小山,也许水乡泽国的江南大地山峦太少的缘故,有块丘陵有个土墩都会称之为山,要不,文人雅士怎么会钟情园林假山,怎么会“不出城廓而获山水之怡,身居闹市而得林泉之趣”,怎么会在庭院里把玩山石盆景呢?翌日,公鸡报晓时,我又起了个早,推开农家门,一股清纯的空气扑面而来,空气中还弥漫着淡淡的清香,那是暗香的迎春,还是油菜花的芬芳?我无法辨认,但这香味沁人心脾,使人清爽。清晨的石公山是静谧的,静得鱼儿在水中游的声音都听得真真切切。石公山又是神奇的,神奇得连当地老农讲述石公、石婆的故事时,也眉飞色舞,没完没了。

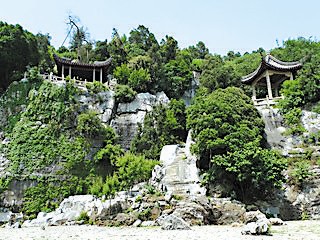

我沿着一条弯曲无度的山道朝石公山走去,青草的露珠打湿了我的鞋袜,路边绽放的红色、紫色、白色的小花在春风中向我点头微笑。偶尔见有几只散养的鸡在草丛中觅食,而习惯早起的几位老农正在这里拾柴禾、割青草。这一切自然构成了一幅水乡风情画。当我一口气登临石公山山顶时,一轮红日喷薄而出,霎时间,满山的山石、石亭、树木、花草都英姿勃发、精神抖擞起来。此时的我,独坐在一块石头上,面朝白茫茫、金闪闪的太湖,双眸凝望着点点帆影。是啊,时下是渔民的收获季节,松鹤楼、得月楼菜馆里“三白”(白鱼、白虾、银鱼)湖鲜菜肴,不正是太湖的水产品吗?难怪陆文夫先生生前那脍炙人口的《美食家》对鱼虾也作了重点描述。我的目光由远而近,收回到石公山上,环视四周,尽情欣赏。原来石公山三面临湖,满山翠柏。山背连主峰,奇石嶙峋,千姿百态,素以“石之家”著称。山上筑有两座对峙的石亭,名曰断山亭,明月坡前滨湖处原有两块高峻奇石差肩而立,是传说中的石公、石婆息息相依,终老相伴。此处尚有归云洞、夕光洞、明月坡、落照台等景物。此处为太湖之畔的制高点,也是绝佳的赏景之地。坐在洒满春光的石公山上,或品茗赏景,或谈论诗文,或写生作画,无疑是人生最大的享受。当时,我真想画张《春染石公山》的画,可惜我不是画家。又所幸,这幅画只能由我就读于西安美院的孙女去完成了。

后来,随着宛如长虹卧波的太湖大桥的建成通车,使石公山的面貌发生了巨大的变化,路修宽了,房变新了,店增多了,人气也足了。有人前来探幽揽胜,有人酷爱品碧螺春新茶,有人喜爱山村农家饭,当然更多的城里人来此休闲度假。不过,今日之石公山,山还是那座山,景还是那个景,山清水秀的石公山依然是春色满山,花红叶茂,仍然是人们值得为之向往、依恋之山。